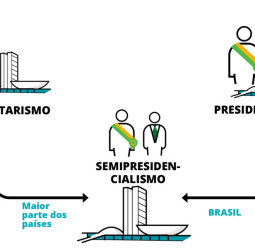

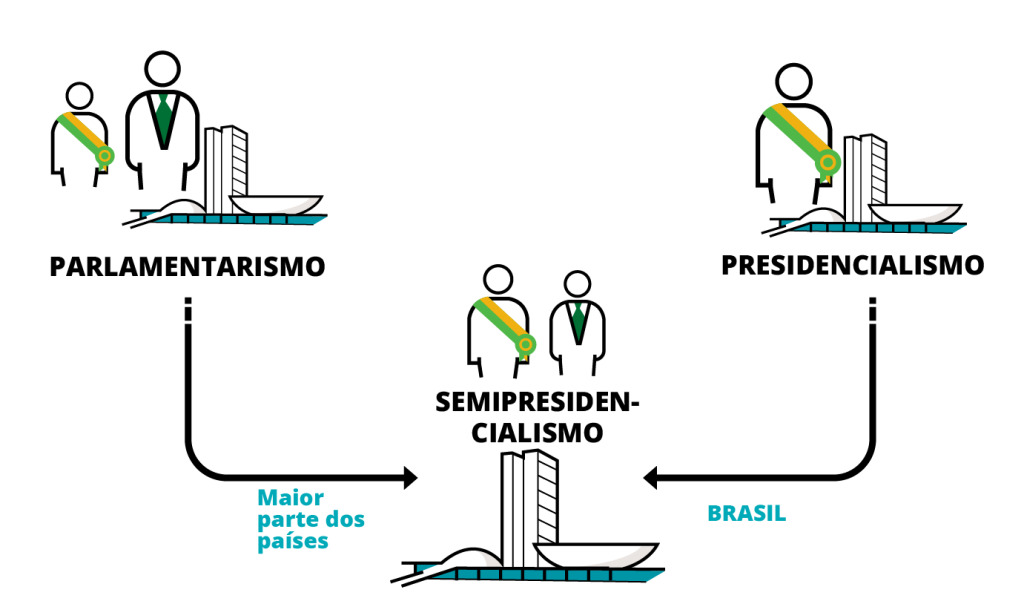

A recente crise do IOF reacendeu o debate sobre o presidencialismo de coalizão no Brasil. Com o sentimento de quase morte desse regime proclamada mais uma vez no debate público, as alternativas institucionais voltaram à tona. O semipresidencialismo, elogiado pelo presidente da Câmara, Hugo Motta (REPUBLICANOS - PB), ganha força como proposta de reforma na PEC 2/25, do deputado Luiz Carlos Hauly (PODE - PR), visando sua instauração a partir de 2030. Isso levanta algumas questões fundamentais sobre o funcionamento da nossa democracia: afinal, o que é o semipresidencialismo? Ele seria melhor que nosso atual sistema? O que a Ciência Política nos diz sobre isso?

O conceito de semipresidencialismo, cunhado por Maurice Duverger para explicar o regime da Quinta República Francesa (1958), é definido como um sistema onde a constituição prevê um presidente eleito com mandato fixo e um primeiro-ministro e gabinete coletivamente responsáveis perante a legislatura. Em países como França e Portugal, se o partido do presidente não tem maioria parlamentar, o primeiro-ministro assume a liderança. As discussões sobre o funcionamento e os resultados de diferentes regimes políticos são antigas na Ciência Política.

Por exemplo, em uma obra clássica do século passado, Juan Linz argumentou em favor do parlamentarismo diante das alternativas presidencialista e semipresidencialista. Segundo Linz, ambos os regimes (presidencialismo e semipresidencialismo) possuem características similares que levariam a conflitos institucionais entre os poderes, resultando em crises do próprio regime democrático. O debate ganhou corpo.

No livro "Presidents and Assemblies: Constitutional Design and Electoral Dynamics", Shugart e Carey identificaram diferenças significativas entre os próprios regimes semipresidencialistas, que se dividiram em dois subtipos: premiê-presidencial e presidencial-parlamentar. No primeiro, o gabinete depende apenas do Legislativo para sobreviver, enquanto no segundo, depende também do presidente.

Diante de tantos regimes diferentes, uma série de testes econométricos foram realizados. Comparando modelos semipresidencialistas com parlamentaristas e presidencialistas, Cheibub (2008) afirma que há "pouca diferença significativa" entre os três tipos de regime no que diz respeito a diferentes indicadores de estabilidade e performance democrática.

Comparando apenas os regimes semipresidencialistas, Elgie argumenta que há uma clara preponderância do sistema premiê-presidencial em relação ao presidencial-parlamentar. Esses achados se aplicam também aos encontrados por Sedelius e Linde, que compararam os quatro tipos de regimes políticos (presidencialismo, parlamentarismo e os dois tipos de semipresidencialismo). O consenso acadêmico, então, é claro em identificar a primazia de um modelo de regime semipresidencial em comparação a outro, mas evidências sistemáticas que comparam os modelos semipresidenciais com parlamentaristas e presidencialistas ainda são escassas.

Esses achados deveriam servir de motivação para um melhor diagnóstico do caso brasileiro. O nosso presidencialismo de coalizão, assim como qualquer outro regime político, possui pontos fortes e fracos. Se, por um lado, regimes presidencialistas são caracterizados pela separação de poderes e mais pontos de veto, o que aumenta a necessidade de consensos e retarda a celeridade de reformas importantes, o copo meio cheio também é verdade: essas mesmas características também explicam a resiliência da democracia em regimes presidencialistas multipartidários ao redor do mundo, como aponta a literatura recente sobre retrocesso democrático.

Parte do funcionamento das instituições não diz respeito apenas ao seu desenho, mas também a quem as opera, como apontam os cientistas políticos Marcus André Melo e Carlos Pereira. Sim, é fato que as reformas institucionais realizadas na última década diminuíram o poder relativo da Presidência enquanto aumentaram as prerrogativas orçamentárias do Congresso.

A discricionariedade do presidente, no entanto, não se exauriu por completo. Mesmo no governo Lula 3, houve cooperação entre os poderes, personificada na aprovação de uma reforma tributária que demorou 40 anos para ser concluída. O conflito entre poderes não é primordialmente de natureza institucional, mas sim conjuntural e de agência do presidente eleito: a baixa popularidade de Lula, os resultados eleitorais fracos do PT em 2024 e a chegada da eleição de 2026 aumentaram os custos da governabilidade do presidente, que conta com uma coalizão de partidos muito diferentes entre si e com uma alocação de ministérios pouco proporcional às cadeiras no Legislativo. Esses fatores não dizem respeito ao desenho das instituições, mas sim ao estilo de gestão de coalizão adotado por Lula em seu terceiro mandato. Essa interpretação afirma que o presidencialismo de coalizão brasileiro ainda não "morreu", apesar de concordar que passou por reformas relevantes na última década.

André Borges, da Universidade de Brasília, compilou uma base de dados que se estende entre 1950 e 2015 e codifica os quatro modelos institucionais possíveis entre os países discutidos acima. Juntando esses dados com dois dos principais indicadores de democracia produzidos pelo V-Dem, fica claro que os regimes institucionais se misturam ao longo da linha de correlação.

Existem exemplos de democracias de melhor e pior qualidade em todos os regimes institucionais, embora com distribuições desiguais. Vale ressaltar que o presidencialismo brasileiro foi escolhido em dois plebiscitos realizados em diferentes períodos nos últimos 60 anos de democracia e que uma eventual reforma institucional que enfraqueça a presidência contará com forte oposição das forças políticas que foram bem sucedidas nas eleições presidenciais surgidas no pós-1988.

Portanto, o debate sobre uma eventual mudança no regime político, por questões de legitimidade, deve respeitar a vontade popular, e, ao mesmo tempo, levar em conta as evidências científicas da Ciência Política sobre o funcionamento de diferentes modelos políticos. Além disso, é fundamental lembrar que as instituições importam, mas não funcionam sozinhas: elas dependem de quem as opera. Mudanças institucionais, por si só, não resolverão os problemas do país se a agência dos políticos eleitos não melhorar.

Alan Cavalcanti, mestre e doutorando em Ciência Política pela Universidade Federal de Pernambuco

Publicado por: jcuol.com.br

Imagem: Comunicação Câmara dos Deputados

Deputado Hauly

Deputado Hauly